Jeux olympiques de 1936 : quand le sport est devenu politique

Les Jeux olympiques de Berlin en 1936 ont marqué un tournant dans l’histoire du sport et de la politique. Ce qui devait être une célébration mondiale de l’excellence athlétique s’est transformé en une scène de propagande nazie. Pourtant, au milieu de cette manipulation idéologique, un athlète afro-américain nommé Jesse Owens s’est élevé au-dessus des préjugés, prouvant que la performance humaine dépasse toutes les barrières raciales.

Le contexte politique des Jeux de 1936

Lorsque Berlin fut choisie pour accueillir les Jeux olympiques de 1936, le monde ignorait encore ce que l’Allemagne allait devenir sous le régime d’Adolf Hitler. Au moment de l’ouverture des Jeux, le pouvoir nazi avait déjà pris racine, prônant la supériorité aryenne et un nationalisme exacerbé. L’événement fut utilisé pour projeter l’image d’une Allemagne forte et unie, renaissant des ruines du traité de Versailles.

Des investissements colossaux furent réalisés, notamment pour la construction du monumental Stade olympique. Chaque détail — des drapeaux aux cérémonies — visait à impressionner les visiteurs étrangers et à légitimer le régime hitlérien aux yeux du monde. La propagande contrôlait la presse, montrant une Allemagne tolérante tout en dissimulant la persécution des Juifs et des minorités.

À l’international, les Jeux firent débat. Certains pays envisagèrent un boycott, mais la plupart participèrent, croyant que le sport pouvait dépasser la politique. En réalité, Berlin 1936 fut l’un des premiers exemples d’instrumentalisation politique du sport à l’échelle mondiale.

Propagande et perception mondiale

Les nazis considéraient les Jeux comme une vitrine de leur prétendue supériorité. Le film « Olympia » de Leni Riefenstahl, tourné pendant l’événement, reste l’un des exemples les plus marquants de propagande sportive. Il présentait les athlètes comme des figures idéalisées, en accord parfait avec la mythologie nazie.

Cependant, cette façade ne trompa pas tout le monde. Certains journalistes étrangers rapportèrent les sous-entendus politiques, tandis que des athlètes se sentirent mal à l’aise de concourir sous les symboles nazis. Si les Jeux séduisirent certains observateurs, ils éveillèrent aussi la méfiance de nombreux autres.

Les Jeux de Berlin révélèrent que le langage universel du sport pouvait être manipulé pour influencer la perception mondiale. Cette leçon allait marquer durablement la relation entre politique et sport.

Jesse Owens : le triomphe de l’esprit humain

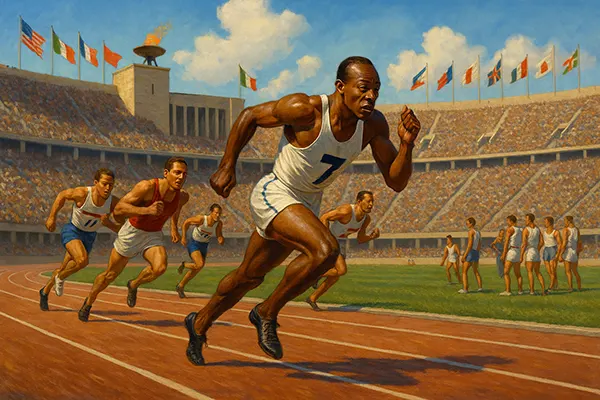

Dans cette atmosphère politisée, Jesse Owens devint la véritable star des Jeux de 1936. Né en Alabama et élevé dans l’Ohio, il avait affronté le racisme toute sa vie. À Berlin, ses performances transcendèrent les barrières raciales, réduisant à néant le mythe de la supériorité aryenne.

Owens remporta quatre médailles d’or — au 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et relais 4×100 mètres. Ses exploits furent exceptionnels, mais c’est sa dignité et son humilité qui lui valurent l’admiration universelle. Il devint le symbole de l’égalité et de la persévérance humaine.

De retour aux États-Unis, Owens se heurta encore à la ségrégation raciale. Son histoire fut à la fois un triomphe et un rappel cruel des injustices persistantes au-delà de l’Allemagne nazie.

L’héritage de Jesse Owens

L’héritage d’Owens dépasse le domaine sportif. Il est devenu un symbole mondial de résilience, défiant non seulement l’idéologie hitlérienne, mais aussi les discriminations raciales à travers le monde. Sa victoire prouva que le talent ne dépend ni de la couleur de peau ni de la nationalité.

Plus tard, Owens s’engagea comme conférencier pour l’égalité et l’éducation. Ses paroles, empreintes de sagesse et d’expérience, inspirèrent des générations entières. Il montra que le sport pouvait être un instrument d’unité plutôt que de division.

Aujourd’hui encore, ses exploits représentent l’essence même de l’esprit olympique — une leçon intemporelle de courage, de respect et d’universalité.

L’impact durable des Jeux de 1936

Les Jeux de Berlin ont établi un précédent : celui de l’imbrication du sport et de la politique. Ils ont montré comment un événement international pouvait servir d’outil idéologique, tout en démontrant la capacité du sport à transcender ces manipulations par la force de l’individu.

Les Jeux olympiques suivants ont souvent reflété les tensions du monde — des boycotts de la guerre froide aux protestations pour les droits de l’homme. Pourtant, ceux de 1936 restent un symbole puissant : la politique peut détourner le sport, mais jamais son esprit.

De plus, ces Jeux marquèrent l’avènement du sport médiatisé. Pour la première fois, les compétitions furent suivies dans le monde entier, changeant à jamais la façon dont le public vivait l’expérience olympique.

La signification de 1936 aujourd’hui

En 2025, le souvenir des Jeux de Berlin conserve toute sa pertinence. À une époque de divisions et de tensions géopolitiques, il rappelle que le sport peut à la fois refléter les conflits et incarner l’espoir d’unité.

Les débats contemporains sur la neutralité du sport, les droits humains et les boycotts diplomatiques montrent que la relation entre sport et politique reste complexe. Mais l’esprit de Jesse Owens demeure une boussole morale : la victoire doit toujours servir la justice et le respect.

L’histoire de 1936 reste l’un des exemples les plus éloquents de la façon dont un athlète a pu défier la tyrannie et redéfinir la signification du sport pour l’humanité tout entière.